Die Frage, wer der Autor der Offenbarung des Johannes sei – oder genauer, welcher Johannes das letzte Buch der christlichen Bibel verfasst habe, wird seit Jahrhunderten diskutiert. Ich bringe hier einen Beitrag zu dieser Frage, der trotz seines hohen Alters nichts von seiner Aktualität eingebüsst hat.

Kategorie: Übersetzung

Sechshundertsechsundsechzig?

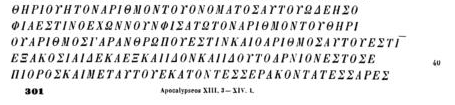

Die wohl bekannteste Zahl der Bibel lautet 666 und über ihre Bedeutung sind unzählige Beiträge verfasst worden. Um die Sache zu verkomplizieren, möchte ich hier darauf hinweisen, dass es keinesweges gesichert ist, dass die Zahl in Offb 13,18 ursprünglich 666 lautete. Denn wirklich gut bezeugt ist auch die Lesart 616.

Woher kommt die so genannte Kanonformel?

Generell wird die Formel »nichts hinzufügen – nichts mehr wegnehmen« gerne als »Kanonformel« bezeichnet. Sie findet sich innerbiblisch zunächst zweimal im Buch Deuteronomium, jeweils in den Versen Dtn 4,2 und 13,1. 1 „Woher kommt die so genannte Kanonformel?“ weiterlesen

Kol haOlam kulo

Ich beschäftige mich derzeit intensiv mit Abraham Geigers Lehrbuch zur Mischna, das er 1845 in Breslau verfasst hat. Und dabei stieß ich auf eine Erklärung, die mir geholfen hat, die Formulierung eines sehr bekannten hebräischen Verses zu verstehen, der als Lied besondere Verbreitung gefunden hat: „Kol haOlam kulo“ weiterlesen

Was wurde eigentlich aus der Bundeslade?

Die Eingabe dieser Überschrift in eine Suchmaschine Ihres Vertrauens fördert Erstaunliches auf den Bildschirm: demnach wurde die Bundelade wahlweise nach Äthiopien, zum Tschadsee oder bis nach Südafrika gebracht. Eigentlich war sie eine Art Funkgerät für den Kontakt mit Außerirdischen (v. Däniken) doch letztendlich hat sie der berühmte Archäologe Dr. Henry Walton Jones (Indiana Jones) vor den Nazis gerettet, bevor sie in einem geheimen Lager der amerikanischen Regierung verschwand. Ich steure hier das Ergebnis meiner Quellenforschung bei.

Wenn ein Mann und eine Frau über das Gleiche lachen, ist es trotzdem nicht dasselbe

In Gen 17 und 18 lachen zuerst Abraham und dann Sara, als sie von Gott erfahren, dass sie in ihrem hohen Alter noch einen Sohn bekommen sollen. Von dem Verb צחק (= lachen) wird der Namen des Kindes – nämlich יצחק (Jitzchak – Isaak) abgeleitet. Interessant finde ich, wie unterschiedlich in der traditionellen Bibelauslegung das Lachen des Mannes und das Lachen der Frau über den selben Sachverhalt beurteilt wird. „Wenn ein Mann und eine Frau über das Gleiche lachen, ist es trotzdem nicht dasselbe“ weiterlesen

Was ist das wichtigste Gebot der Tora?

Emmanuel Levinas veröffentlichte 1963 in dem Sammelband »Difficile liberté. Essais sur le judaïsme« den Aufsatz »Une religion d’adultes«. Hier zitiert er ohne Stellenangabe einen Abschnitt, der im französischen Original bei ihm folgendermaßen lautet: „Was ist das wichtigste Gebot der Tora?“ weiterlesen

Zum neutestamentlichen Kanon des Origenes

Um den neutestamentlichen Kanon ranken sich viele Verschwörungstheorien. Aber es gibt auch Versuche, den Kanonschluss (es wird nichts mehr hinzugefügt und nichts mehr weggenommen) deutlich früher anzusetzen, als mit dem berühmten Osterfestbrief von Bischof Athanasius von Alexandria, der als der erste Zeuge für den abgeschlossenen Kanon gilt. Das war im Jahr 367 n. Chr. 1 Als Kronzeuge einer früheren Datierung wird gerne Origenes genannt. „Zum neutestamentlichen Kanon des Origenes“ weiterlesen

Der babylonische Talmud zur Entstehung der Septuaginta

Ich hatte gezeigt, dass die christlichen Autoren der frühen Kirche der Septuaginta ihr Vertrauen schenken wollten, obwohl sie zugleich (wie etwa Irenäus und Augustinus) von tiefem Misstrauen gegen die jüdische Überlieferung der Bibel erfüllt waren – aber die LXX ist nun einmal eine jüdische Übersetzung der hebräischen Bibel. Man war also doch auf die Zuverlässigkeit dieser Tradition angewiesen. „Der babylonische Talmud zur Entstehung der Septuaginta“ weiterlesen

Die Legenden zur Entstehung der Septuaginta IV

Im Grunde genommen hatte mit Irenäus die Legendenbildung zur Septuaginta ihren Höhepunkt erreicht, von nun an wurde die erreichte Fassung verbreitet und theologisch ausgewertet. Wie schnelle das ging, kann man an Clemens von Alexandria sehen, der 215 gestorben ist. Erstaunlich ist, wie rasch Clemens in Alexandria die Bücher von Irenäus aus Lyon zur Verfügung standen. 1 „Die Legenden zur Entstehung der Septuaginta IV“ weiterlesen