In diesem Beitrag soll der Weg von der Grammatik zur Spiritualität

führen, das geht in drei Schritten: Vers→Verb→Deutung

Der Vers

Ausgangsvers ist Ps 95,61 – der Vers lautet in der Fassung des masoretischen Textes:

בֹּ֭אוּ נִשְׁתַּחֲוֶ֣ה וְנִכְרָ֑עָה נִ֝בְרְכָ֗ה לִֽפְנֵי־יְהוָ֥ה עֹשֵֽׂנוּ׃

Ich übersetze diesen Vers so:

Da die Verben כרע – absichtlich und freiwillig die Knie beugen und ברך = niederknien – abgeleitet von בֶּרֶךְ = Knie – eigentlich Synonyme sind, nahmen die Übersetzer der Septuaginta eine Verschreibung an und lasen נבכה statt נברכה, also lasst uns weinen (von בכה). Die LXX liest daher:

⁶ δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς·

Das Verb

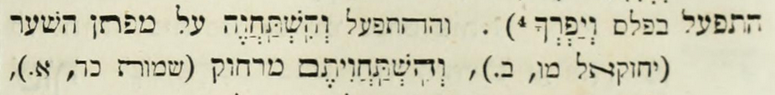

Das Verb, das mich eigentlich interessiert, ist das erste in diesem Vers: נשתחוה – nischtachaweh. Jahrhundertelang war diese grammatikalische Form unumstritten. Sie galt als Hitpa’el von שׁחה – sich beugen, niederwerfen.

So hat RaDaK (4920-4995 bzw. 1160-1235) in seinem Sefer HaSchoraschim bereits diese Zuschreibung vorgenommen.

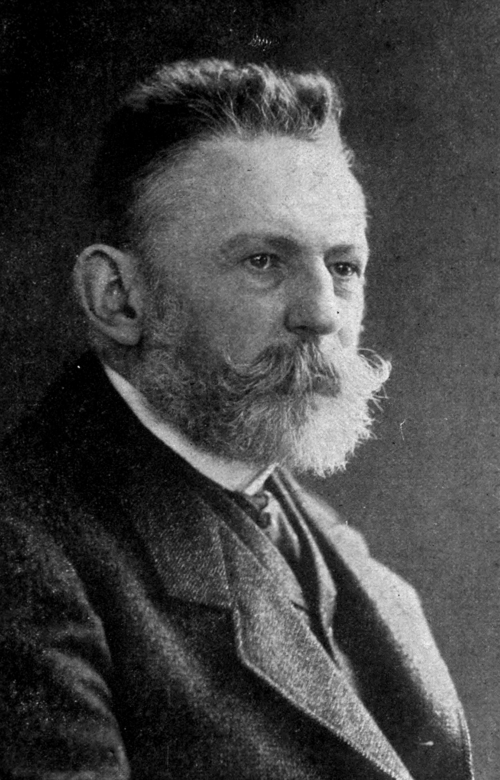

Dabei verweist er auf die Verse Ez 46,2 und Ex 24,1. Ihm ist auch die Grammatik von Gesenius-Kautzsch § 75kk gefolgt. Der erste, der die heute gültige, alternative Deutung vorgeschlagen hat, war nach Siegfried Kreuzer2 im 19. Jh. Martin Hartmann3 mit seinem Werk „Die Pluraliterbildungen in den semitischen Sprachen“ (1875) S. 17.

Was Hartmann genau meinte, machte sein Rezensent – niemand geringerer

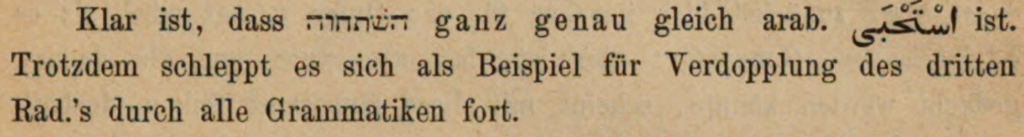

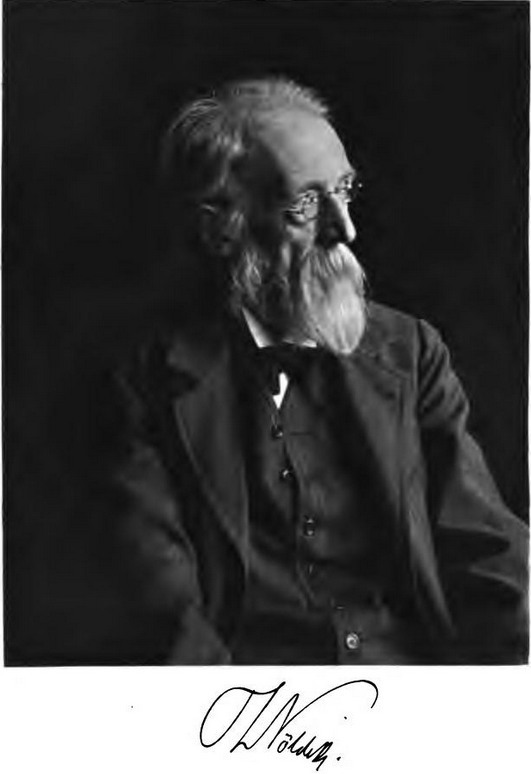

als Theodor Nöldeke! – in der ZDMG XXX (1878) S. 184 ff. deutlich, wobei der eigentliche Punkt auf der S. 186 angesprochen wird. Nöldeke meinte, dass Hartmann die fragliche Verbform השתחוה als Reflexiv des Schafel von חוה gedeutet habe und nennt diese Deutung „bestechend“, um dann aber einzuschränken: „allein bei genauerer Prüfung scheint sie mir doch kaum zulässig.“

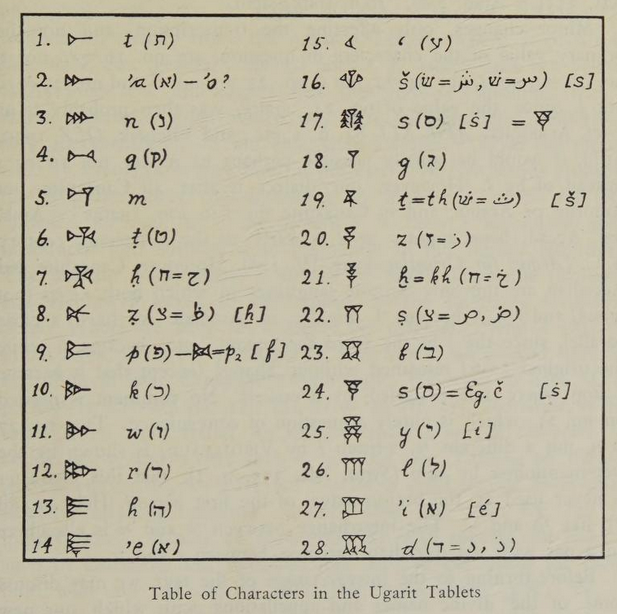

Der Einspruch eines Gelehrten solchen Ranges verhinderte die Durchsetzung von Hartmanns These in der Wissenschaft. Das änderte sich erst, als 1929 bei systematischen Ausgrabungen im heute syrischen Ra’s Schamra die Texte der Stadt Ugarit entdeckt und entziffert wurden.4

(Quelle des Bildes)

Dabei stellte sich heraus, dass die dort gesprochene semitische Sprache dem biblischen Hebräisch verwandt war – und im Ugaritischen fand sich die von Hartmann postulierte histaphel-Verbform.

Die wissenschaftliche Wende kam mit einer Fußnote, die William F. Albright 1932 unter einen Aufsatz setzte, in dem er einen Text aus Ugarit übersetzte: Sie findet sich in JPOS 12 (1932), S. 197, Fn. 41. Damit war die grammatikalische Form als histaphel des Verbs חוה identifiziert, die von den Hebräern aus ihrer Nachbarschaft übernommen worden war. Das Besondere ist, dass das Verb chawah „leben“ bedeutet.

Das aktuelle Lexikon des biblischen Hebräisch von Koehler & Baumgartner sieht in שחה ein Schafel von חוה. Um die Bedeutung dessen reflexiver Form soll es im nächsten Abschnitt gehen.

Deutung

Was folgt aus diesen grammatikalischen Beobachtungen? Ein Wesen, dass sein Leben reflektiert, wird nach diesem Verständnis dazu gebracht, sich selbst vor seinem Schöpfer niederzubeugen, aber nicht, um in dieser Haltung zu verharren, sondern um Aufrichtung und Befreiung zu erfahren: ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν – „richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Befreiung nahe ist“ (Lk 21,28).

Das Gegenteil dieser Haltung hat Dr. Martin Luther in seiner Römerbrief-Vorlesung von 1515/1516 beschrieben, den homo in se incurvatus – den in sich gekrümmten Menschen. Ich zitiere hier den lateinischen Text nach der Weimarer Ausgabe, eine leichter lesbare Fassung findet sich hier.

Nisi Deus per tribulationem nos examinaret

Impossibile esset, Quod vllus hominum saluus fieret.

Ratio est, Quia Natura nostra vitio primi peccati tam profunda est in seipsam incurua, vt non solum optima dona Dei sibi inflectat ipsisque

fruatur (vt patet in Iustitiariis et hipocritis), immo et ipso Deo vtatur ad illa consequenda, Verum etiam hoc ipsum ignoret, Quod tam inique, curue et praue omnia, etiam Deum, propter seipsam querat. Sicut propheta | Hiere. | 17.: ‚Prauum est cor hominis et inscrutabile, quis cognoscet illud!‘ i. e. ita curuum in se, Vt nullus hominum, quantumlibet sanctus (seclusa tentatione), scire possit. Sic psalmo 18.: ‚Delicta quis intelligit ab occultis meis munda me‘ etc. Et 31.: ‚Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore oportuno.‘ Hoc autem vitium propriissimo nomine Scripitura ‚Aon‘ i.e. iniquitatem, prauitatem, curuitatem appellat. Et de hoc latissime Doctor 1. Sentent. dif. 1. disputat de frui et vti et de amore amicitię et amore concupiscentię.

(Römerbriefvorlesung 5,4 1515/1516; WA 56 S. 304-305)

Wenn Gott uns nicht durch Bedrängnis prüfen würde

Wäre es unmöglich, dass irgendein Mensch gerettet würde.Die Ursache ist, dass unsere Natur durch die Verfehlung der ersten Sünde so sehr in sich verkrümmt ist, dass sie sich nicht nur die besten Gaben Gottes herbiegt und für sich selbst genießt (wie bei Rechthabern und Heuchlern ersichtlich), ja sogar von Gott selbst Gebrauch machen will, bis zu der Konsequenz, dass sie diese Wahrheit nicht erkennt, dass sie alles, auch Gott, auf eine so schiefe, gekrümmte und verkehrte Weise um ihrer selbst willen erstrebt. So wie der Prophet [sagt]: Verkehrt ist das Herz aller und unerforschlich. Wer wird es erkennen? (Jer 17,9 Vulg.) Das bedeutet, er ist so in sich verkrümmt, das kein Mensch, wie heilig auch immer (vor der Versuchung versteckt) es wissen könnte. So [sagt] der Psalm 18: Verbrechen – wer bemerkt sie? Von meinen verborgenen [Vergehen] reinige mich usw. (Ps 18,13 LXX). Und [Psalm] 31: Für diese wird jeder Heilige zu gelegener Zeit zu dir beten (Ps 31,6 LXX). Diese Verfehlung nennt die Schrift mit einem höchst zutreffenden Namen Awon (עָוֹן), das bedeutet Ungerechtigkeit, Verkehrtheit, Verkrümmtheit. Und darüber disputiert der Lehrmeister ausführlichst in seinem Sentenzenwerk (I Sent. dist. 1), [wo er] vom Genießen und Gebrauchen, von der Freundesliebe und von der Liebesbegierde [handelt]. (MÜ)

Spannend finde ich, dass Luther diese Haltung des in sich gekrümmten Menschen recht eigentlich als eine unbewusste beschrieben hat und sich dabei noch in Übereinstimmung mit der von Petrus Lombardus repräsentierten lateinischen Tradition sah.

- Den Psalm 95 setzt die Regula Benedicti 9 jede Nacht zu Beginn der Vigil an. Die Regel zählt allerdings nach der Weise der Septuaginta, daher wird der Psalm hier als Psalm 94 bezeichnet.↩︎

- Siegfried Kreuzer: Zur Bedeutung und Etymologie von Hištaḥᵅwāh|Yštḥwy; in: Vetus Testamentum (1985), Band XXXV/1 S. 39↩︎

- Die spannende Biografie Hartmanns findet sich in diesem Aufsatz von Remci Avci von 2019.↩︎

- Diese Entzifferung gelang Hans Bauer und Eduard Dhorme. Siehe dazu James L. Kugel: How to read the Bible. A Guide to Scripture, then and now. (2007) S. 422-424. Beide waren übrigens katholische Priester, wenn auch Dhorme sein Amt später aufgeben sollte.↩︎